理念経営に取り組むまでの道のり

前回のコラムでは「なぜ地方・中小・製造業がブランディングに力を入れるのか」をお話させて頂きました。今回はどのようなプロセスでこのプロジェクト前段である理念経営に注力するようになったのかをお話させていただきます。

1. コロナ禍で感じたエンゲージメントの低さ

私が理念経営に取り組むきっかけとなったのは、コロナ禍で感じた自社のエンゲージメントの低さでした。

業績こそ大きな影響を受けなかったものの、接触を控えなければならない中で毎日出社し続ける状況がありました。そこで、社員の働く環境を良くするため、約5,000万円を投じて工場の全面空調を導入しました。事務所と変わらない快適さを実現したものの、導入後の満足度アンケートでは得点がほとんど変わらず、愚痴のような意見が多く寄せられました。

「社員のため」と思って実施した環境改善が思うように伝わっていない――強い歯がゆさを覚えました。

2. 理念を伝える必要性の自覚

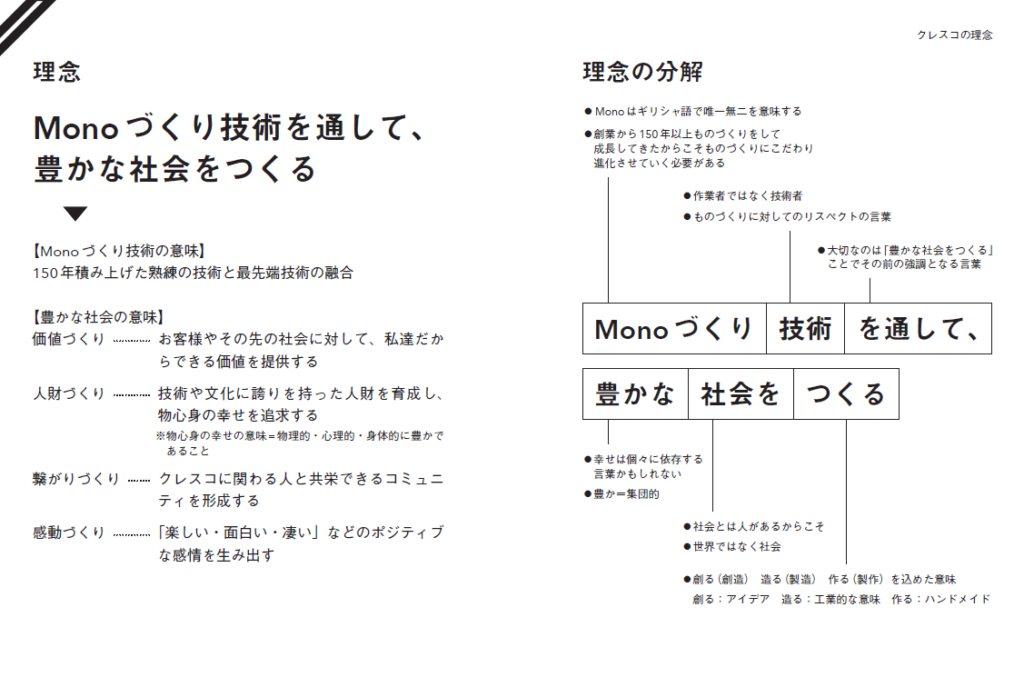

この経験から「会社が何を大切にし、どこを目指しているのか」を社員にしっかり伝えなければならないと痛感しました。社長就任時に掲げた理念にビジョン・バリューを加えて全社員に説明しましたが、言葉だけでは十分に響かず、空回りしている感覚がありました。

3. デザイナーとの出会いと考え方の変化

悩んでいたとき、学生時代の友人から「デザイナーとリブランディングをしてみては」と助言をもらいました。そこで佐藤可士和氏の著書を手に取り、デザイナーは単なるロゴづくりの専門家ではなく、企業の現状・ビジョン・課題を引き出し、言語化・可視化を支援する伴走者であると知りました。

その後、岡山で信頼できるデザイナーを探し、2021年に佐藤豪人氏と出会いました。初対面で感じた圧倒的な傾聴力が、彼とともに進める決め手となりました。

4. 管理職との対話から始まった浸透のプロセス

最初に行ったのは、管理職への深いヒアリングでした。「私とクレスコ」というテーマで、10年後の自分と会社の関わりを語ってもらい、各人の人生や価値観を掘り下げました。想定以上に盛り上がり、一人2時間に及ぶ対話となりました。

最後には管理職が自らのビジョンを語り、私が考えた理念体系と結びつける発表会を実施。自分ごととして理念をとらえた瞬間、管理職の表情や意識が変わったことを今でも鮮明に覚えています。

5. 理念を広げるための仕組みづくり

理念を伝える中心となる管理職を選び、若手メンバーと共にスローガンづくりを開始しました。次世代メンバーへのヒアリングを通じて価値観を共有し、クレスコらしい未来像を表現しました。

また、新卒採用でも学生にヒアリングを行い、価値観を共有できる内定者を迎えることができました。2022年には創業150周年を記念し、歴史と未来をつなぐ式典を開催。2025年には新ロゴを発表し、「CRESCO BOOK」を制作して理念・ビジョン・目標を体系的に共有しました。

6. 実感した変化とこれからの挑戦

こうした取り組みを通じ、理念を「伝える」から「伝わる」へと進化させた結果、組織の一体感と事業・人材の成長スピードが明らかに加速していることを実感しています。

今後はさらに理念を深く浸透させ、社員と共に未来を描く力を高め、より大きな成長につなげていきたいと考えています。